はじめに:ネーミングライツ、注目される理由

「〇〇スタジアム」「〇〇アリーナ」など、企業名がついた施設の名前を耳にしたことはありませんか?

これは「ネーミングライツ(命名権)」と呼ばれる仕組みによるもので、企業が施設やイベントなどの名称に自社名を冠する権利を購入することで成立しています。

近年、自治体や民間企業、スポーツ団体などによるネーミングライツの活用が全国的に広がりを見せています。背景には、広告効果や地域活性化、施設の維持費対策といったさまざまな目的があります。

今回は、ネーミングライツとは何かという基本から、その仕組みや契約の流れ、メリット、活用事例、導入時のポイントまで、初めての方にもわかりやすく解説します。

ネーミングライツとは?基本の仕組み

命名権の定義

「ネーミングライツ」とは、施設やイベント、チームなどに名前をつける権利(命名権)を、一定期間・金額で企業が取得する契約のことです。主に広告宣伝やブランディングの一環として行われます。

対象になるもの

ネーミングライツの対象には、以下のようなものがあります。

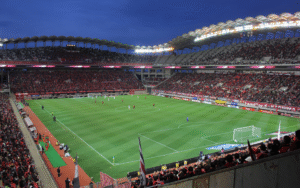

- スタジアム、アリーナ、フットサル場などのスポーツ施設

- 学校、図書館、公園、ホールなどの公共施設

- マラソン大会、フェス、地域のお祭りなどのイベント

- スポーツチーム、リーグなどの団体名称

施設やイベントの種類に制限はなく、近年では地方の小規模な公園や民間スクールなども対象となっています。

契約形態や期間・費用

契約内容はケースバイケースですが、一般的には以下のような項目が含まれます。

- 契約期間:1年〜5年が多く、長期契約ほど割安になることも。

- 契約金額:数十万円〜数億円まで幅広い(地域・規模による)

- 特典:看板掲載、メディア露出、広報協力など

特に地方自治体が募集するケースでは、企業にとって費用対効果の高いPR手段になることも多くあります。

企業・自治体にとってのメリット

企業にとってのメリット

- 広告効果が高い

施設名・イベント名として広く使われることで、継続的な広告露出が可能になります。メディアに取り上げられることで、間接的な認知度向上にもつながります。 - 地域貢献としての評価

地域施設の支援やイベント協賛は、企業イメージの向上に寄与します。CSR(企業の社会的責任)活動の一環としても評価されます。 - ブランド認知の強化

ターゲット地域に対してのブランド想起率アップが期待できます。地元に根差した企業であることをアピールできます。

自治体・施設側のメリット

- 安定した収入源の確保

施設の維持管理費用や運営資金の補填に活用でき、財政の健全化に貢献します。 - 注目度アップによる利用促進

企業名がつくことで話題性が生まれ、施設やイベントの利用者が増えることも。 - 民間との連携による新たな展開

地元企業とのコラボレーションで、商品開発や新たなイベント企画が生まれる可能性も。

実際の活用事例を紹介

全国で有名な事例

- 「日産スタジアム」(横浜国際総合競技場)

年間約1億円規模の契約で知られる、ネーミングライツの代表例。 - 「味の素スタジアム」(東京都調布市)

スタジアムの名称を通じて、企業名のブランド価値を大きく向上させました。

地方自治体の成功事例

- 「うみがめ広場」(徳島県美波町)

町の公園にネーミングライツを導入。企業との連携で注目度が高まり、地域活性化に成功しました。 - 公共体育館の名称変更(長野県某市)

地元企業が命名権を取得。施設に企業ロゴが入ることで、利用者の増加と企業認知が同時に進みました。

地域密着型の民間事例

- 民間サッカースクールの大会名に企業名を冠した例

地元企業の冠名をつけた大会が話題を呼び、SNSでも拡散されるなど認知拡大に成功しました。

導入のハードルと、成功のポイント

企業側の視点:選定基準とリスク

- 自社のブランドイメージに合った施設やイベントを選ぶことが重要。

- ネーミングが炎上したり、対象施設が問題を起こすと逆効果になることもあるため、事前のリスク管理が不可欠です。

提供側の視点:売り出し方と地域性

- ネーミングライツを「売る」ためには、施設の特徴や地域の魅力を伝えるストーリーが必要です。

- 地域性を活かした名称の提案や、企業と連携できるプラン設計が成功のカギになります。

ミスマッチを防ぐために

- 企業と提供側で目的・ゴールを明確に共有すること。

- 契約期間や更新条件など、お互いが納得できる内容を丁寧に設計することがポイントです。

まとめ:ネーミングライツはもっと身近な選択肢

ネーミングライツは、かつては大企業の大規模広告という印象が強いものでしたが、今では中小企業や地方自治体でも活用可能な手段となっています。

上手に活用すれば、

- 企業にとっては広告・PRの有効なチャネルに

- 自治体にとっては財政の助けや地域活性の手段に

なり得ます。

「特別な企業だけのもの」ではなく、地域密着の事業者や中小企業にも開かれた選択肢であるということを、ぜひ覚えておいてください。

ネーミングライツは、地域と企業がWin-Winでつながる新しいコミュニケーションのカタチです。

コメント